Bar-sur-Seine fut chef-lieu d’un comté, d‘un bailliage, d’un grenier à sel du

Moyen Age à la Révolution, d’une élection du 16eme à 1720, d‘une sous-préfecture

et d’un tribunal de première instance de l'an VIII à 1926.

Préhistoire et antiquité

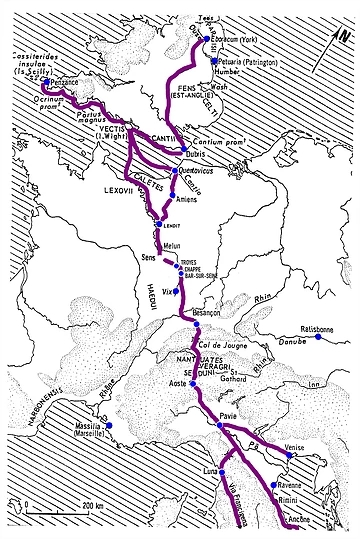

La route de l’étain reliait la Grande-Bretagne à la Méditerranée en empruntant la vallée de la Seine, l’importance de cette artère commerciale était bien connue des Celtes et a donc été anciennement peuplée.

La route de l’étain reliait la Grande-Bretagne à la Méditerranée en empruntant la vallée de la Seine, l’importance de cette artère commerciale était bien connue des Celtes et a donc été anciennement peuplée.

Le Barséquanais dépendait du Pagus Latiscensis (Lassois), un des 8 ou 9 pagi qui constituaient la cité des Lingons (Gaule Celtique). Les Lingons, comme les Rèmes, restent fidèles à César lors de la conquête des Gaules, y compris lors de la grande révolte de 53-52. Latisco est probablement détruite une première fois en 298 ou en 351/357, et reconstruite.

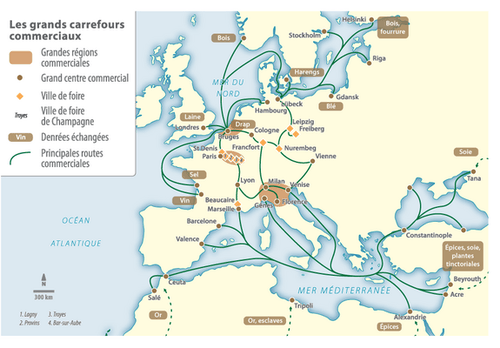

En regardant cette carte de la route de l’étain (ci-dessus) puis ensuite la carte de route des épices et de la soie (ci-dessous) qui ont contribué aux Foires de Champagne, on comprend aisément pourquoi depuis toujours, Bar-Sur-Seine,

- ville fortifiée avec son château la surplombant qui occupait un point stratégique entre la Bourgogne et la Champagne

- et étant sur l’une des routes commerciales les plus importantes de l’époque,

Moyen Âge

Comme partout en Occident, les fonctionnaires locaux s’émancipent du pouvoir royal et obtiennent l’hérédité des honneurs (charges) par le capitulaire de Quierzy (juin 877). Après le siège de Paris de 885/887, levé car Charles le Gros paye une rançon aux Normands et les autorise à aller piller la Bourgogne, ceux-ci remontent la vallée de la Seine et détruisent définitivement Latisco (887/888), ce qui entraîne la séparation du Barséquanais de ce qui reste du Lassois.

Créé, semble-t-il au 11eme siècle, par démembrement de celui de Laçois, le comté passa par Eustachie de Bar à son mari, Gautier ler, comte de Brienne. Le comte Manassès ayant été le doyen puis évêque de Langres. Bar-sur-Seine passa à sa nièce, Perronelle, mariée à Hugues du Puiset, dont le lignage

s`éteignit avec gloire au siège de Damiette (août 1219), en la personne du conte Milon, de ses fils Gaucher et Guillaume, maître du Temple.

Le nom de Bar-sur-Seine n’est attesté avec certitude qu’en 1068 sous la forme BARRUM car le Pagus Barrensis mentionné au IXe siècle se rapporte à Bar-sur-Aube. Bar-sur-Seine monnaye des deniers sous Charles le Chauve.

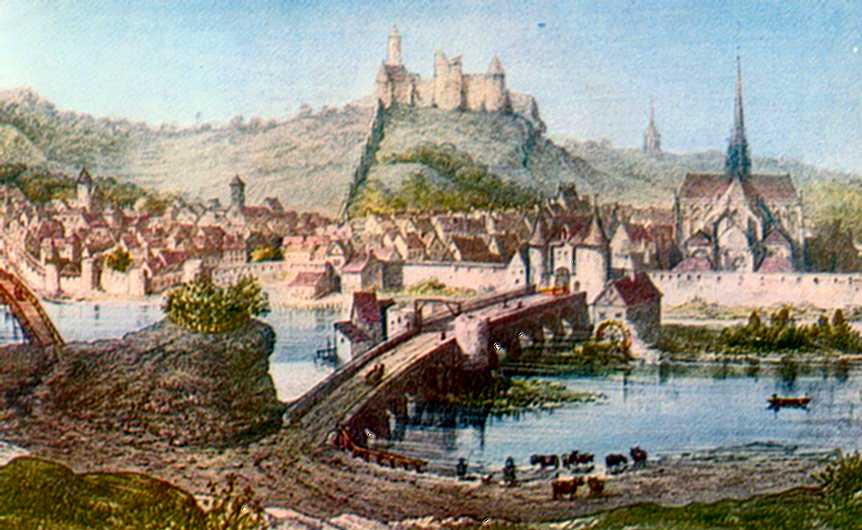

Gravure montrant Bar-Sur-Seine avec son château et ses fortifications

Dès le IXe siècle, Bar-sur-Seine fut fortifiée et formait le chef-lieu d’un comté. En 878, le pape Jean VIII y passa, se rendant au concile de Troyes. Les Vikings, vers 925, la saccagèrent.

Jeanne 1ère de Navarre

Jeanne 1re de Navarre, née le 14 janvier 1273 à Bar-sur-Seine (Champagne) et morte le 2 avril 1305 à Vincennes (France), princesse de la maison de Champagne, fut reine de Navarre et comtesse de Champagne de 1274 à 1305, et reine de France de 1285 à 1305 par son mariage avec Philippe IV le Bel.

Ce titre est porté par plusieurs rois de France pour signifier qu’ils régnaient également sur le royaume de Navarre ou sur la Basse-Navarre. Ce titre fut notamment porté par Henri IV de France, déjà roi de Navarre (Basse-Navarre) au moment de son accession au trône de France en 1589.

Son territoire s’étend des Pyrénées à la vallée de l’Èbre jusqu’à la basse Navarre (ou Navarre française), région montagneuse entourant Saint-Jean-Pied-de-Port. Au 16e siècle, Ferdinand d’Aragon annexe la Navarre espagnole tandis que la basse Navarre passe aux Bourbons, famille du futur roi Henri IV.

Née à Bar-sur-Seine, Jeanne 1re était la fille du roi Henri Ier de Navarre et de Blanche d’Artois, de lignée capétienne. Encore au berceau à la mort de son père, elle est proclamée reine de Navarre à Pampelune sous la régence de sa mère. Aussitôt, deux factions navarraises apparaissent :

— l’une loyale à Jeanne et à sa mère,

— l’autre favorable à une régence castillane du roi Alphonse X.

La tension augmentant, la régente demande des soutiens au roi de France, qui lui envoie au début 1276 une troupe commandée par Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse. L’arrivée de cette troupe ne fait qu’aggraver la situation et Blanche quitte alors la Navarre avec sa fille pour la cour de France.

Au XIIIe siècle, Bar-sur-Seine fut ainsi réunie au comté de Champagne, affranchie de mainmorte, et reçut une commune du comte Thibaut (1227), qui y établit une foire franche. La commune était administrée par un maire assisté de douze échevins. Rattachée ensuite au domaine de la couronne, Bar-Sur-Seine fut prise, en 1359, par les Anglais, pillée et détruite à peu près de fond en comble. Il y eut, au dire de Froissart, « plus de neuf cents bons hostels brûlés, et la Seine fut couverte de cadavres ».

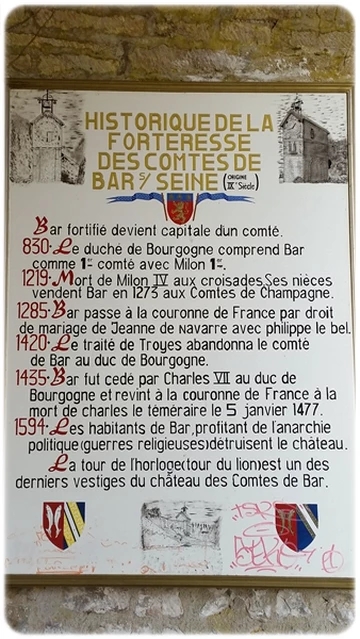

Ce panneau explicatif n’est plus visible actuellement car il a été vandalisé

Pour les amoureux d’Histoire et de dates

voici une sorte de génèse qui va vous combler….

Ermengarde de Bar-sur-Seine (décédée vers 1035), issue des comtes du Lassois, apporte le comté de Bar à la maison de Tonnerre, par son mariage avec Milon IV de Tonnerre. Leurs fils Renard et Milon Ier sont comtes de Bar-sur-Seine et de Tonnerre (vers 1022 à 1040).

Hugues-Renard, fils du précédent, est évêque de Langres et comte de Bar-sur-Seine (décédé le 3 ou le 5 avril 1084). Hugues-Renard cède à une date inconnue le Comté de Bar à sa sœur Eustachie, épouse de Gautier Ier, comte de Brienne (décédé au plus tard en 1089/1090).

Milon II, troisième fils de Gautier et d’Eustachie, comte de Bar-sur-Seine pendant une trentaine d’années (vers 1080, décédé en 1125 ou 1126). Gui, fils du précédent, comte de Bar en 1125 ou 1126, décédé en 1146 ou 1147.

Milon III, fils du précédent, comte de 1147 à 1150. Manassés, évêque de Langres, frère de Gui, administre le comté pour sa nièce mineure Pétronille, fille de Milon III. Pétronille gère le Comté à partir de son mariage (vers 1168) avec Hugues du Puiset (décédé en novembre 1189).

Milon IV, comte de Bar-sur-Seine (1189), fils de Pétronille et de Hugues du Puiset, également seigneur du Puiset et vicomte de Chartres (1190). La ville est affranchie de la main-morte en 1198. Milon IV décède le 18 ou 19 août 1219 au siège de Damiette. Les neveux et nièces de Milon IV vendent leurs droits au comte de Champagne Thibault IV et avec le comté passe ensuite dans le domaine royal en 1285 par son mariage avec Philippe IV le Bel.

Bar-sur-Seine fut chef-lieu d’un comté, d’un bailliage, d’un grenier à sel du Moyen Age à la Révolution, d’une élection du XVIe à 1720, d’une sous-préfecture et d’un tribunal de première instance de l’an VIII à 1926.

Créé, semble-t-il, au XIe, par démembrement de celui de Laçois, le comté passa par Eustachie de Bar à son mari, Gautier ler, comte de Brienne. Le comte Manassès ayant été élu doyen puis évêque de Langres, Bar-sur-Seine passa à sa nièce, Perronelle, mariée à Hugues du Puiset, dont le lignage s’éteignit avec gloire au siège de Damiette (août 1219), en la personne du comte Milon, de ses fils Gaucher et Guillaume, maître du Temple. En 1359, Bar-Sur-Seine, le pont et son moulin, le Château des Comtes de bar, les fortifications, l’Eglise St-Etienne,…

Bar-sur-Seine fut mis à sac par Brocart de Fénétrange. Donnée ad traité d’Arras, en 1435, à Philippe le Bon, la ville fut prise sur le Téméraire le 7 juin 1475 par les troupes françaises commandées par Charles d’Amboise.

Avec le Traité d’Arras (1435), Bar passe alors aux États de Bourgogne. La ville de Bar est prise par l’armée royale le 7 juin 1475 et brûlée, le château fort en partie détruit. Il repassait au domaine royal en 1477 avec la mort de Charles le Téméraire.

A Avalleur, le Temple avait une commanderie, fondée au XIIe, qui passa à l’ordre de St-Jean de Jérusalem.

Moyen-Âge : la guerre de 100 ans ou la désolation

Durant la guerre de 100 ans (qui a durée 116 ans), le barséquanais subit désastres après désastre. Le Roy de France est en très mauvais termes avec ses grands féodaux. Ces derniers sont assujettis au royaume de France. Ils restent puissants dans leurs fiefs, parfois plus étendus que le domaine royal : les rois de France qui se succèdent s’emploient à agrandir le domaine royal soit par confiscations, soit par alliances et mariages.

Tout commence avec le mariage de Philippe IV alias Pilippe le Bel et Jeanne Ire de Navarre, Jeanne épouse en août 1284, à Notre-Dame de Paris, un certain Philippe. Elle a 11 ans, lui 16. née le 14 janvier 1273 à Bar-sur-Seine (Champagne) et morte le 2 avril 1305 à Vincennes (France), princesse de la maison de Champagne, elle fut reine de Navarre et comtesse de Champagne de 1274 à 1305, puis reine de France de 1285 à 1305 par son mariage . Ainsi, en se mariant avec Jeanne, fille d’Henri Ier de Navarre et comte de Champagne, Philippe le Bel permet la réunion du comté de Champagne au domaine royal.

On ne perçoit plus d’impôts à Torvillers après le passage des troupes Anglo-Bourguignonne. La dîme n’est pas perçue car il n’y a pas eu de récolte à la suite du passage des troupes royales en route vers TROYES qui s apprêtaient à reconnaître Charles VII. Les confins de la Champagne et de la Bourgogne connaissent deux désastres successifs. dans la deuxième moitié du 14e siècle. Le passage des grandes compagnies est à l’origine du premier. On ne compte plus les vignes en désert, les maisons brûlées et les Moulins détruits. Celui de Loches n’est reconstruit qu’en 1389. La maison forte de Polisy ne l’est pas encore en 1390. Mais la grange chevalier est ruineuses par fortune de Guerre.

La mortalité infantile restant élevée c’est l’augmentation de la natalité qui est à l’origine de la progression démographique. Elle s’explique par le retour de la paix . Cependant elle peut être retardée comme au confins de la Champagne et de la Bourgogne où la guerre a repris opposant Louis XII et Charles le Téméraire et s’accompagnant de nouveau ravages : Bar-sur-Seine et July-le-Châtel mise à feu et à sang !!! Chacenay, Vendeuvre, Polisot, Polisy, Mussy sont de nouveau occupés Il faut attendre la mort du duc de Bourgogne en 1477 pour que revive vraiment la région. Autre cause de croissance démographique qui explique sa très grande rapidité parfois est le retour des populations réfugiées dans des régions moins exposées. La reconquête des territoires ainsi que de nouveaux défrichement ont accompagné le développement de l’agriculture qui était commandée par l’augmentation des besoins : ceux de la population en expansion et ceux des États dont les entreprises de conquêtes ne pouvaient plus se faire sans disposer pour leur propre armée de grains, d’animaux et de fourrage. Le nombre d’habitants dans l’élection de Du milieu du XVe au milieu du XVI, après la guerre de 100 ans (qui a duré 116 ans) le temps est à la reconstruction. Du milieu du XVe au milieu du XVI, après la guerre de 100 ans (qui a duré 116 ans) le temps est à la reconstruction.

Le temps est à la reconstruction.

Du milieu du XVe au milieu du XVI, après la guerre de 100 ans (qui a duré 116 ans) le temps est à la reconstruction. Du milieu du XVe au milieu du XVI, après la guerre de 100 ans (qui a duré 116 ans) le temps est à la reconstruction.

La poussée démographique est attestée par quelques statistiques disponibles entre 1478 et 1544. Le nombre d’habitants dans l’élection de bar-Sur-Seine et passé de 199 à 4972 feux.

Pour lire la suite, rendez-vous sur la page BAR-SUR-SEINE, de la Révolution Française à nos jours

À propos de cette politique de cookie : Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur le site. Hors de ces cookies, les cookies classés comme nécessaires sont stockés dans votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Toutefois, la désactivation de certains de ces cookies peut avoir une incidence sur votre expérience de navigation.

À propos de cette politique de cookie : Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur le site. Hors de ces cookies, les cookies classés comme nécessaires sont stockés dans votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Toutefois, la désactivation de certains de ces cookies peut avoir une incidence sur votre expérience de navigation.